一、该模型的定理描述

如果两个三角形的高相等,那么它们的面积之比就等于它们的底边长之比。

用字母表示就是:

假设:

三角形①的底边是 ,面积为,

三角形②的底边是 ,面积为,

它们的高都是 。

那么:

二、为什么?(直观理解与推导)

三角形的面积公式是:

- 三角形①的面积:

- 三角形②的面积:

现在,让我们计算它们的面积比:

你会发现,等式右边的 和 是完全相同的,所以它们可以“抵消掉”(约分)。最后就剩下:

这就好比说: 两个三角形共用一条“高”,就像两块用同样高度的橡皮泥捏成的“长条”。那么哪块橡皮泥更大(面积更大),就只取决于它的“底边”更长了。底边是几倍关系,面积就是几倍关系。

三、常见图形模型(非常重要!)

这个定理在几种经典图形中应用极广:

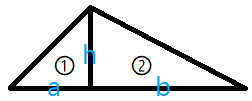

模型1:等高模型(基础)

两个三角形并排摆放,拥有相同的高。

A

/|\

/ | \

/ | \

B---D---C在三角形ABC中,如果D是BC边上的点,那么 和的高都是从A点向BC所作的垂线,所以它们是等高的。

因此:

模型2:梯形中的蝴蝶模型

在梯形中,对角线相交后形成的左右两个三角形(“翅膀”)面积相等,其证明就用到了等高模型。

模型3:沙漏模型

利用平行线间的等高特性,产生多组面积比等于底边比的三角形。

四、总结与应用

你可以把这个定理记成一个简单的口诀:

“高相等,面积比等于底边比。” //★★★

在做几何题时,一旦你发现两个三角形拥有“公共高”或“相等的高”,就要立刻想到这个定理,它能把复杂的面积问题转化为简单的线段比例问题,是解题的一把利器。